Dublin Literary Award2019ショートリスト

Dublin Literary Awardとは

年に1度発表される国際的な文学賞。英語で出版された、あるいは英語に訳された本がノミネート対象になります。

英語で書かれた本であれば、2017年1月1日~同年12月31日までに出版されたもの。他言語であれば、2013年1月1日~2017年12月31日までに原作が出版され、2017年1月1日~同年12月31日までに英語へ翻訳出版されたもの、が今年は対象になるそうです。

今年で24年目。国際的文学賞ですがダブリンに拠点を置く企業とダブリン市図書館などの後援を受けているためこの名称になっています。

公式HPはこちら→International DUBLIN Literary Award

日本語のWikiありました→国際IMPACダブリン文学賞 - Wikipedia

去年の記事はこちら。

2018年の受賞作はMike McCormack氏の"Solar Bones"でした。思考をそのまま文章に落とし込んだような難解な冴えないおっさんの話です。一応読んだのですが、難しすぎて感想記事は書けなかった…。

ショートリスト

Compass(by Mathias Énard tr.Charlotte Mandell)

フランス語からの翻訳。

不眠症の音楽学者Franz Ritterは、夜毎に思い出をさまよっていた。中東への旅、そこでの様々な人との出会い……。その思い出の中心には最愛の人Sarahがいた。エッセイ風に書かれた19世紀~20世紀初頭を舞台にした物語。

作者は小説家として活躍しつつ、ペルシア語・アラビア語の翻訳も手掛けるそうです。自身はフランスからスペインに移住していますね。中東にも長く滞在したのだとか。

ジュンパ・ラヒリがイタリア語を学び、イタリア語の翻訳や執筆をするようになった、というニュースもそうですが、こういうのを聞くといよいよもって作家のグローバル化を実感します。

本文はノスタルジックかつメランコリーに、Franzにとって最も輝いていた中東を旅した日々が綴られています。こういう言い方は良くないのですが、すごくフランス文学っぽい。文章の美しさだけでなく、ヨーロッパと中東の微妙な緊張関係も巧みに表現されているとのコメントがありました。作者の経験あってこそ書けるものなのでしょう。

History of Wolves(by Emily Fridlund)

History of Wolves: A Novel (English Edition)

- 作者: Emily Fridlund

- 出版社/メーカー: Atlantic Monthly Press

- 発売日: 2017/01/03

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

14歳のLindaはミネソタ州北部の森の中で親と暮らしていた。家でも学校でも孤立していたLindaは、神秘的なLilyと新しく赴任してきた歴史教師Griersonに惹かれていく。しかしGriersonは児童ポルノ所有の疑いで逮捕されてしまう。ショックを受ける中、湖の近くに引っ越してきた一家のベビーシッターをやることになり、充実感を覚えるLinda。だが一家にも秘密があり、そこで彼女は人生の選択を迫られていくことになる。

作者はアメリカのミネソタ州出身です。短編集1冊、長編は今作が初のデビューしたて作家ですね。今作の第1章がMcGinnis-Ritchie Award for Fictionを受賞しているそうですが、1章を短編で書いて後から長編として書き下ろしたのかどうなのか。

中身に関しては、描写が美しいこと、田舎特有の雰囲気や冷酷なまでの物語展開が評価されていました。ジャンルはヤングアダルトです。

Exit West(by Mohsin Hamid)

Exit West: SHORTLISTED for the Man Booker Prize 2017

- 作者: Mohsin Hamid

- 出版社/メーカー: Penguin

- 発売日: 2018/02/08

- メディア: ペーパーバック

- この商品を含むブログを見る

NadiaとSaeedは普通の若者だった。そして、普通ではない恋をした。

内戦が始まり、故郷から出ていかざるを得なくなった2人は世界のどこかにある自分たちの居場所を探し求める。

作者はパキスタン出身ですが、ロンドンやニューヨークに拠点を置いていることもあり英語で書かれた小説です。『コウモリの見た夢』が「ミッシング・ポイント」という邦題(原題"The Reluctant Fundamentalist")で映画化もされている人気作家。

今作は移民の心情に焦点を当てた小説のようです。どんな絶望の中で、孤独の中で、移民が過ごしているのか。それを我が事のように感情移入させた今作こそ、フィクション小説の存在意義を証明しているとコメントが付けられていました。

Midwinter Break(by Bernard MacLaverty)

Midwinter Break (English Edition)

- 作者: Bernard MacLaverty

- 出版社/メーカー: Vintage Digital

- 発売日: 2017/08/03

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

熟年夫婦のGerryとStellaはリフレッシュにと冬のアムステルダムへ旅行する。そこで英気を養い、老後の過ごし方を決めようと思ってのことだった。しかし冬の街中で母国アイルランドでの忌まわしい思い出がよみがえってしまう。それは2人の崩壊の始まりだった。

作者は北アイルランドのベルファスト出身。北アイルランドの人々には英国籍とアイルランド国籍が与えられるため、賞のサイトでは両方の国マークがついてます。(作者の名前の横に国旗のアイコンが表示してある)小説の他、舞台やテレビ脚本でも活躍している方です。

アイルランドでの忌まわしい思い出というと、血の日曜日事件とかどうもそっち系を思い浮かべてしまいます。また、前に感想を書いたTravelling in a Strange Landも、表に出さないけど崩壊している家族の話でした。しかも冬。この共通点は何なのでしょうか。

ちなみに、この賞は司書のオススメでノミネートが決まり、それぞれ作品ページに司書のコメントが載っています。この小説につけられたコメントの中で

Forty years after his first book, MacLaverty has written his masterpiece.

というものがあって、短い文章でしたがすごく目をひかれました。奇しくもGerryとStellaは結婚40年目らしいんですよね。

Reservoir 13(by Jon McGregor)

Reservoir 13: WINNER OF THE 2017 COSTA NOVEL AWARD (English Edition)

- 作者: Jon McGregor

- 出版社/メーカー: Fourth Estate

- 発売日: 2017/04/06

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

イングランドにある小さな丘の村で、休暇に来ていた少女が行方不明になった。警察やマスコミが普段閑静な村にやって来て、村人は捜索へと駆り出された。季節が巡り少女の捜索が続く中、村を離れていく人、戻って来る人、一緒になる人、別れる人が出てくる。自然は変わらずそこにあった。そしてこの事件は、思わぬ余波を引き起こすことになる。 自然の摂理と人間の暴力性を描いた物語。

賞のサイトのあらすじを読んでも、さっっっぱりわからん!となったのでGoodreadsのあらすじを参照しました。賞サイトの方は何なのでしょう…聖書になぞらえているのか?

作者は英国出身、賞を多数ノミネート/受賞している売れっ子です。デビュー作『奇跡も語る者がいなければ』は邦訳されてますね。Writingで教鞭も取ってます。中々のイケメン。デビュー作も今作もコミュニティを描いた小説で、文体が斬新と評されていました。

Conversations with Friends(by Sally Rooney)

Francesは21歳、ダブリンで学生をしつつ小説家を夢見ていた。親友のBobbiと共にジャーナリストMelissaに取材され親しくなってから、2人はセレブな世界に入っていくことになる。Melissaは有名な俳優Nickの妻だったのだ。しかしNickとFrancesは徐々に親しくなっていってしまう。

去年"Normal People"でブッカー賞にノミネートされたことで日本でも有名になった…と勝手に思い込んでいるのですが…作者はアイルランド出身、期待の新星です。2018年のIrish Book Awardsも獲ってました。出版されたのは"Normal People"より今作が先、デビュー作です。簡素な文章で登場人物の心情を巧みに描き出す作風はこの時からあったようです。

ところであらすじでBobbiについて「(Francesの)Best friend」で「used to be girlfriend」と表現してあったのですがどう受け取ったらよいものか。恋人という意味で取って構いませんか。

Idaho(by Emily Ruskovich)

Idaho: A Novel (English Edition)

- 作者: Emily Ruskovich

- 出版社/メーカー: Random House

- 発売日: 2017/01/03

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ある暑い8月、その一家は白樺の木を伐採しに来ていた。母Jennyは余計な小枝を切り落とし、父Wadeは丸太を積み重ねていく。9歳と6歳になる娘JuneとMayは枝編みをし、ハエを追い払い、レモネードを飲み、歌を歌って過ごしていた。そんな家族を悲劇が襲う。

作者はアメリカ、アイダホ出身です。これがデビュー作。今回のノミネートは作者の地元を舞台にしたものが多い気がします。やはり思い入れがあり書きやすいのでしょうか。

構成が巧みと評されていました。レビューを見て回っていたら、とんでもないネタバレをされてしまった…。かなり衝撃を受けました。 確かにこれはすごい構成。一方で娘2人の名前の由来が簡単に推測できそうなところも好きです。

Lincoln in the Bardo(by George Saunders)

Lincoln in the Bardo: WINNER OF THE MAN BOOKER PRIZE 2017 (English Edition)

- 作者: George Saunders

- 出版社/メーカー: Bloomsbury Publishing

- 発売日: 2017/03/09

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

南北戦争のさなか、リンカーン大統領の愛息が病で死んでしまう。遺体は丁寧に埋葬されたが、リンカーンは息子を抱き締めようと夜な夜な墓場を訪れていると新聞に報じられた。リンカーンはそこで死にきれずさまよう霊魂たちと出会う。

これは邦訳されています。

史実を基にした小説です。本文が引用文のように書かれているのが1番の特徴でしょうか。引用元は民明書房的な架空のものもあるそうですが。

A Boy in Winter(by Rachel Seiffert)

A Boy in Winter (English Edition)

- 作者: Rachel Seiffert

- 出版社/メーカー: Virago

- 発売日: 2017/06/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ドイツ侵攻の数週間後、1941年11月早朝、ウクライナの小さな町が襲われた。少年Yankelは弟と共に強い意志で激動の3日間を生き抜いていく。

作者は英国出身、戦争とドイツを題材にした小説を多く書いているようです。ブッカー賞を取った『暗闇のなかで』収録の話が「さよなら、アドルフ」の邦題で映画化もされています。

主人公は恐らくユダヤ人でしょうか。絶望の後の希望や、人々の慈悲を描く、とあらすじに書いてあるのに少しだけ安堵します。

Home Fire(by Kamila Shamsie)

Home Fire: A Novel (English Edition)

- 作者: Kamila Shamsie

- 出版社/メーカー: Riverhead Books

- 発売日: 2017/08/15

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

Ismaは自由になった。母の死後、下の双子2人を育てあげ、やっとアメリカで自分のしたい勉強ができるのだ。しかしIsmaは双子、美人のAneekaのことも、夢を追い掛けて行方不明になったParvaizのことも心配でならなかった。さらにはロンドンで力を持ったムスリムで政治家の息子Eamonnが彼らの人生に入り込んできて波乱を起こす。愛と政治が絡み合った物語。

作者はパキスタン出身ですが、英国籍も持っていて英語で書かれた小説です。この"Home Fire"はブッカー賞はじめ様々な賞にノミネートされているので代表作とされていました。

作品については現代の『アンティゴネ』と称されていました。なるほど、それで政治家か。

以上、ノミネート作品です。

昨年はノミネート11作品中6作品が翻訳モノでした。今年は10作品中1作のみ。

かといって英語圏の作家ばかり取り上げられている印象はありません。むしろ、英語を第2言語として執筆する国際色豊かな作家が増えてきたような気がします。異邦人としての自分を強く意識し、居場所を求める物語が多いとも思いました。

反面、作者の地元を舞台にした小説も多いんですよね。ただそんな中でも主人公は疎外され、孤独感を持っているというのが共通しています。どんどんと世界が広がって、言語も距離の壁も取り払われつつある現代。逆にお隣さんがどういう生活をしてどういう文化を持っているのかすら知らない。大きな目で見ればコミュニケーションがとりやすく、個人間で見ればコミュニケーションが希薄になっている世の中を映したショートリストではないでしょうか。

3月試し読みまとめ

A Short History of the IRA

A Short History of the IRA: From 1916 Onwards (English Edition)

- 作者: Brendan O'Brien

- 出版社/メーカー: The O'Brien Press

- 発売日: 2019/01/21

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:歴史、ノンフィクション

ページ:224

あらすじ:IRA(アイルランド共和軍)の歴史を綴った本。成り立ちから組織の目的、行動理念などを過去から2018年までたどる。

1つひとつが項目立てになっていて読みやすいです。たとえば初っ端はイースター蜂起の章になっています。結構緩急のある文章で飽きさせません。The O'Brien Pressは歴史モノの本を頻繁に出しているので信頼感がありますね。

Jott

Jott: A John Murray Original (English Edition)

- 作者: Sam Thompson

- 出版社/メーカー: JM Originals

- 発売日: 2018/06/14

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:友情、精神

ページ:304

あらすじ:1935年2月、アイルランド人であるArthur(アーサー)とLouis(ルイス)は連れだって精神病院の庭を散歩していた。2人は幼い頃から友人だったが、今の立場は全く違う。医師見習いのArthurと患者であり作家でもあるLouis。モダニズムや戦争が迫る時代の友情と狂気の話。

冒頭のお散歩シーンが「こころ」のKと先生のと重なって見えました。性格も、トラブルメーカーだが才能あふれるLouisとそれに振り回されつつ親友として大事に見ているArthurと、何となく似通っているような。落ち着いた文体ですらすら読めます。

For the Good Times

For The Good Times (English Edition)

- 作者: David Keenan

- 出版社/メーカー: Faber & Faber

- 発売日: 2019/01/22

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ページ:368

あらすじ:1970年代、ベルファスト北部の街ArdoyneでSammy(サミー)は暮らしていた。日々を友人3人と過ごしているSammyだったが、ある女性との出会いが日常を変えていく。IRAについて新たな側面から描く。

ジャンル:アイルランドってどうなんでしょう。でもそれ以外何と表現したらいいのか。 あらすじも色々な要素があって書ききれません。ロックミュージックやらファッションやら暴力やら性やら。Ardoyneは昨年ブッカー賞を獲ったAnna Burnsが育った街であり、カトリック色が強いエリアでもあります。文体はすごく……若者です……。ころころ話題が変わる。

Waterford Crystal

Waterford Crystal: The Creation of a Global Brand (English Edition)

- 作者: John M. Hearne

- 発売日: 2018/10/30

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:ノンフィクション、歴史、工芸品

ページ:300

あらすじ:世界的に有名なウォーターフォード・クリスタル。ウォーターフォードの地でガラス工芸がどのように始まり、ブランド化されていくに至ったのか歴史を写真付きで解説した本。

恥ずかしながらウォーターフォード・クリスタルというブランドをこの本で初めて知りました。写真がふんだんに使われていて、その美しさに驚きます。ウェストミンスター寺院のシャンデリアもウォーターフォード・クリスタルだそうです。本文はかなり詳しいところまで取材してあってガラス工芸の始まりから職人の家事情まで丸裸です。表などもあり、当時どのくらいで取引されていたのか知ることができるのも良い。

Dirty Little Secrets

ジャンル:サスペンス、サイコスリラー

ページ:400

あらすじ:Withered Valeに住む住人は、金、地位、名誉、全てを持っていた。ある時、住人の1人Olive Collinsが遺体となって発見される。他の住人6組はお互いがOliveの死に対して何らかの隠し事や得をしていると思っていた。

アイルランドではミステリー作家として安定の人気を誇るJo Spainの新作。語り口が斬新でした。死体は語る、と言えばいいのか…。サスペンスのはずなのに妙に軽い感じの文章なんですよね。去年のThe Confessionとはまた違う雰囲気でした。

Taney:Progress of a Parish

Taney: Progress of a Parish (English Edition)

- 作者: Carol Robinson Tweed

- 出版社/メーカー: The O'Brien Press

- 発売日: 2018/06/25

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:歴史、教会

ページ:192

ダブリンにある教区Taneyの歴史や文化、発展を描いた本。

当時の記事や昔に書かれた歴史本からの引用もある、通俗史です。Taneyはダブリンのダンドラムにある、有名な教区なのだとか。写真がたくさん掲載されています。雪の中の教会を映して「めちゃかわいい」とコメントが付いてるのが愛情を感じて良い。

レビュー:The Cruelty Men

本について

The Cruelty Men (English Edition)

- 作者: Emer Martin

- 出版社/メーカー: The Lilliput Press

- 発売日: 2018/06/14

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:歴史、アイルランド

ページ:368 全95章

普段より長くなったので目次を置いておきます。

あらすじ

たとえ侵略され国土を失い、時代が変わったとしても、物語だけは征服されない。Bolus Headで生まれたMary(メアリー)は、親や弟妹と共にMeath(ミーズ)のゲールタハト地域へ移住する。両親がいなくなってからは若干11歳のMaryが家庭を支えていた。そうしないとThe Cruelty Menがやってきて弟たちを酷いところへ連れ去ってしまうからだ。物語を覚えるのが得意だったMaryは弟妹にもそれを語って聞かせていた。家族はそれで幸せだったが、時代と共に困難へ直面していく。

登場人物

登場キャラクターは無数にいます。何と言っても1935年~1969年までの家族史ですから、家系図を追うのだけで精一杯、むしろよくわからない。Bridgetなんて4人くらい出てきた気がする。

そういうわけで以下の登場人物さえ押さえていれば何とかなるかな、というレベルの人物紹介です。ただ、重要人物であっても敢えて説明していないキャラがいます。この本は章タイトルが「章の主人公:タイトル」になっていて、ネタバレ配慮の為か目次ですら巻末に載せていたくらいでした。この記事でも恐らくネタバレになるだろうなという人物には触れないでおきます。

作中で久々に登場した人物には本文で説明があるので出てくる人数のわりにはわかりやすいかもしれない。

O Conaill(オコネル家)

Mary(メアリー)

メイン主人公。長女。11歳で家計、農場を切り盛りするようになる。物語を覚えるのが得意で、それを弟妹たちや知り合いに語って聞かせるのが好き。

とても強い子です。たった1人で文句も言わずただがむしゃらに家族を支え続けました。少し頭の固いところもありますが、それでも「これからの時代に古い物語は必要ないのかもしれない」と考えるなど全くのカタブツではありませんでした。

Seamus(シェイマス)

長男。Maryの2歳下。家は男児が継ぐものと決まっていた当時、18歳になったら農場を相続することになっていました。

バカがつくほど真面目。無口。兄弟姉妹の中では多少異質な存在として描かれてます。

Maeve(メーヴ)

三女。Maryの7歳年下。O Conaill家は美男美女揃いです。しかも金髪碧眼。その中でもMaeveは1番の器量良しと言われています。

性格は真面目で働き者、Maryの物語を聞くのが大好きな良い子です。特にアイルランドの神話"Children of Lir"(リルの子どもたち)が好き。ここテストに出ます。

Seán(ショーン)

末っ子。頭が良く、優しい。妖精を見ることができる。Maryが大好き。Maryをこの弟を大事に思い、彼の人生を成功へと導くことがMaryの生きがいにもなってきます。

優しいがゆえの繊細さを持つ人物でした。

Padraig(パトリック)

兄弟姉妹の中ではSeamusと違った意味で異質です。2歳の頃から妖精の世界へ浸るようになり、家で寝ない、服もまともに着替えられなくなってしまいました。Padraigが主人公の章もいくつか出てくるのですが、完全に違う世界が見えちゃってますね…。チャンネルが違うと言えばいいのか、同じ世界でも見ているレイヤーが違うと言えばいいのか。彼のような子どもを指して「祝福された子」と表現されていることもありました。また男兄弟の中では一番の美形でそれこそ妖精のようだとか。ただ彼は金髪でなく黒髪だったみたいです。

その他

Connaire O Mac Tire(コネル・オ・マクティア)

1653年主人公。カタカナ表記は自信ありません。しかし今はネットで発音が聞ける良い時代になりました。

村をクロムウェルに焼かれ、1族最後の生き残りとしてアイルランドの森へ潜みます。そこでオオカミを頼って地下世界(=古い神々の世界)を目指しました。

ここのパートがすごく神話的で好きです。Mac Tireはアイルランド語でオオカミを意味し、その名に負けずConnaireはオオカミの如く森を進んでいました。古いアイルランド人は動物へ変身することができたと信じられていたようです。彼はオオカミに、Maryはノウサギに変身したと言及されるシーンが度々登場します。Maryに関しては濡れ衣。

彼の子孫であるBatt(孫)、Bride(ひ孫)、Sadhbh(玄孫)も主人公として登場します。たぶんMaryたちも血縁かな……。

Patsey(パッシィ)

Maryたちのお隣さん。調べてたら女の子の名前と出てきたのですが、おっさんです。良い人で色々とMaryたちの面倒を見てくれる。また大牧場主でもあります。

物語補足

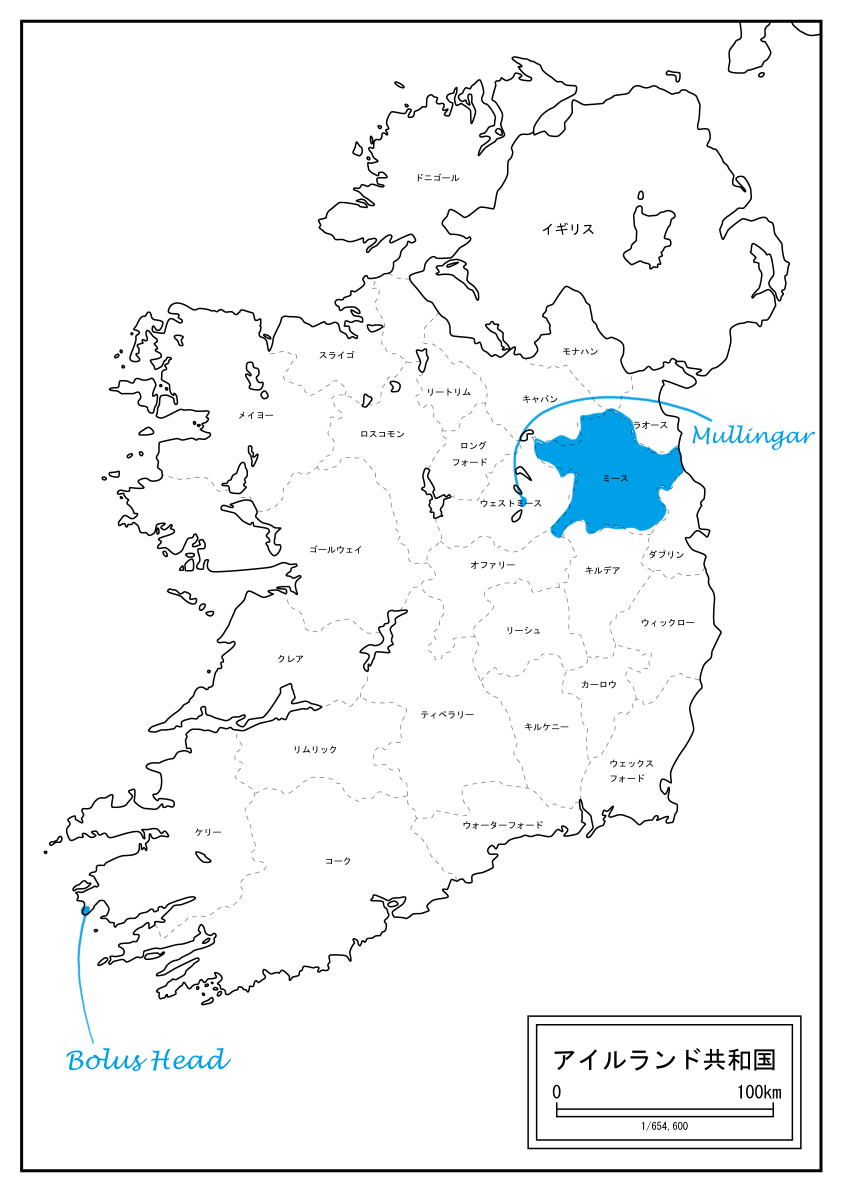

Bolus Head

Maryたちの生まれ故郷。Maryは生涯この土地を忘れることはありませんでした。

地図を見て分かる通り、アイルランドの最西端であり、とにかくはじっこです。場所はケリー、Iveragh peninsulaの一角をなしています。現在ではハイキングコースとしておすすめされていますね。写真を見ても草が生い茂るばかりの山道です。ジャガイモ飢饉が起こる前は村がありました。現在は芸術家たちの村として再開発されているのだそうです。

ここがEdge of the worldと小説では何回か呼称されていました。確かに、テレビも何もない時代、あの海を前にしたら世界の果てだと思うかもしれない。

Meath(ミーズ)

アイルランドの県です。ダブリンの上あたり。Maryたちは上記生まれ故郷からここまで移住してきます。本文はほぼ全部英語で書いてあるのですが、MaryたちはMeathのゲールタハトにいるので、ここで交わされる会話は基本アイルランド語です。

Mullingar(マリンガー)

ウェストミーズの都市。湖が有名だそうです。

ここに精神病院があり、何度か登場します。Mullingarで検索すると古くからある精神病院が出てくるのでそこがモデルでしょうか。

Magdalene Laundries

カトリック教会によって運営されていた「不適格な女性」を集めた場所。売春婦やふしだらな行為をしてしまった女性を集めていたといいます。Laundriesとついているのは、集められた女性が各地の病院などから届けられたリネンを洗濯していたからです。運営側はタダで労働力を手に入れられるという。救貧院と似たようなものです。女性たちに自由はなく、ムチで打たれることもありました。監督役はシスター。

Industrial School

孤児や育児放棄された子どもたちを収容する施設。これもカトリック教会によって運営されていたものが多かったようです。簡単に察せられるかと思いますが虐待が横行していました。作中で出てくるSchoolでは子どもに名前が与えられず、番号で呼ばれます。先生の機嫌ひとつで殴られるなんていうことも日常茶飯事。

クロムウェル

作中で何度か言及のあるクロムウェル。歴史の授業で習うオリバー・クロムウェルその人です。クロムウェルのアイルランド侵略により、以降のアイルランドは英国植民地的な扱いをずっと受け続けることになりました。彼のカトリック迫害や大量虐殺はアイルランド人の心に影を落とし、現在でも侵略の象徴としてクロムウェルの名を見ることがままあります。

Fomorian(フォモール族)

アイルランドの神話より。古来からアイルランドに住み着いている神族で、トゥアサ・デ・ダナーンによって駆逐されます。PadraigはMaryの語るFomorianの話が好きで、この時だけ大人しくしているとか。実際、Padraig主人公の章を見るに彼にはThe Cluelty MenがFomorianに見えていたっぽいですね。途中で出てくるKing of the Cruelty Menを指してFomorianの王Balor(バロール)になぞらえています。

Crom Cruach(クロム・クロアハ)

アイルランドの神話より。キリスト教化される前に信仰されていた神だそうですが、聖パトリックに駆逐されたとか。これもPadraigの世界にだけ登場します。

The Cruelty Men

司祭。茶色い服を着て子どもたちを捕らえに来る存在。子どもを連れ去っては強制労働させると言われています。オカルト的な存在ではなく作中では実在しています。

感想

神話と地続きの世界観

基本的にこの本は史実に沿って展開されていきます。クロムウェルのアイルランド侵攻から始まり、ジャガイモ飢饉、アイルランド独立と時代は進んでいきました。

特徴的なのが神話と地続きのようになっている世界観でしょうか。この本を読んでいるとまるで古代アイルランドには本当に神々がいて、今は地下の国へ行ってしまったけれどPadraigのような特別な人だけがその姿を認識できるのだ、と信じてしまいそうになります。と、いうよりも、Maryのような昔のアイルランド人は本当にそう信じて生きてきたのでしょう。アイルランド独立も、IRAも、Maryたちにとっては遠い世界の話です。それよりも日々を生きる自然の中に、苦しい状況の拠り所に、神々と妖精は身近にいたのでしょう。

不思議な展開も少しだけあります。読み終わった今でも正体が朧気にしかわからない老婆がいるのですが、そういう存在によって小説が神秘的かつ魅力的になっているように思います。

物語を繋いでいくということ

この本は様々な時代の様々な人を主人公として繋がっていきます。そこに1本芯を通しているのが物語の存在です。章の主人公となる人物は、一部除いて物語を誰かから聞き、そして誰かへ繋いでいきます。それは何も血の繋がった相手でなくていいし、1人だけに教えるのでなくてもいい。

アイルランドではキリスト教が入って来るまで、口伝によって物語を継承していました。遥か昔から、誰かの話へ耳を傾け、覚え、また次の誰かに繋いでいく行為が繰り返され、物語は今に残っているのです。

その「物語を絶やしてはならない」という想いこそがその国を国たらしめているのではないのでしょうか。作中でアメリカに行ってしまった登場人物がその後一切登場しない、Maryが「アメリカに移住したら(私の語る)物語はもう必要ないでしょう」と考えるくだりからも、そう考えます。

日々の暮らしの中で物語を大事に語り継いできたMaryたちがいたからこそ、アイルランドは侵略されても自分たちを失わずにいられたのでしょう。もちろん独立に向けて動いた人たちは立派ですが、それでなくても日々を生き抜いてきた名も無き人々だって国としてのアイルランドをずっと支えてきたのです。この小説を読んでいて、そんな人たちにスポットライトを当てようとした作者の優しさを感じることがありました。

私見ですが、アイルランドの作家って「物語を創ることの意義」について作中で表現しようとする方が多いと思います。なぜ自分は物語を創るのか、なぜ物語は存在するのか、という問いかけをしながら小説を書いている感じがあります。

確かに、乱暴な言い方をすれば物語って何もしてくれません。苦しい時にその状況を変えてくれるわけでもなし、寒さ暑さ・飢えをしのいでくれるわけでもなし、侵略者から身を守ってくれるわけでもなし。けれど、物語があったから救われることも多分にあるでしょう。この本で言えばMaeveの場合がわかりやすいでしょう。彼女は理不尽な目にあっても物語を思うことで何とか自分を保つことができましたし、その物語を語って聞かせることで周りも救ってみせます。

大切なものを奪われ、居場所をなくし、人として扱ってもらえなくても、彼らの中にある物語だけは決して誰にも奪われないし穢すことは出来ません。

第1章でクロムウェルに追い詰められ、最後Bolus Headに辿り着いたConnaireが以下のように考えるシーンがあります。ここ、本当に好きです。

For though our English neighbours had gathered all the harps and burned them, the stories could not be burned, or cut down, or hunted. The stories were an unconquered place.

彼の言うstoriesとはアイルランド人の魂そのものであり、そして物語を創り繋いでいく一番の意義なのではないかと思います。

そして、この本を著した作者自身も、この物語を書いたのは歴史を後世に残していくためでした。教会の腐敗、その陰にいた虐げられた子どもや女性たちを忘れないために物語を繋いでいく列に加わったのでしょう。

支配者としてのキリスト教会

オーウェルが『動物農場』で描いたように、権力を持った者の腐敗は免れないのでしょうか。

アイルランド共和国では現在も約78%がカトリック教徒です。この小説の舞台となっている時代にカトリック教会は史実、前述のLaundriesやIndustrial Schoolを運営していました。閉鎖された空間、相手は自分より弱い子どもや女性、外の社会では神父さまとして尊敬の念を一身に集める…。これで増長するなという方が難しいのかもしれません。聖職者であるなら思いとどまって欲しいとは思いますが。

Industrial Schoolで子どもたちの教師役を務める修道士たちはやがて子どもたちを虐待するようになります。おねしょをしたら下半身裸にしてムチで打つ、機嫌が悪ければ殴るなど。そこにはもちろん性的な虐待も含まれていました。集められた子どもたちは怯え、暴力を避けるために修道士の顔色を窺うようになります。ますます増長する修道士、と悪循環です。作中では「教会だけがこの国を正しい方向へ導ける」との言葉まで修道士の口から出てきていました。

Laundriesも似たようなものでした。Laundriesの場合、監督役がシスターに代わるというだけのことです。Laundriesに入るのは結婚せずに妊娠してしまったなど「不適格な女性」たち。彼女らはシスターから「罪(sin)」をなじられます。女性はかつて男性に禁断の果実を食べさせた罪深い生き物だから、男性を誘惑する生き物だから、月経の血は女性の罪の象徴に他ならない、と説教されるわけです。これだけ否定されたら誰だって自尊心ズタボロですよ。シスターは男性名で呼ばれる、というのも男中心の世界っぽくて何とも。

とはいっても、教会の人たちが全員、そうした状況に心を痛めなかったわけではありません。人々の話を聞き、優しく教え諭す神父も作中に登場します。Industrial Schoolの在り方を改革しようとした修道士だっていました。しかし多勢に無勢、むしろ異端者だとして排斥されてしまいます。人間の心の弱さを感じずにはいられません。でもきっと、だからこそ弱さを抱えつつ意志を持って進もうとする姿にひとは感動を覚えるのでしょうね。

実際、作者はインタビューで「この小説で書きたかったのは教会や国に対する非難ではない。私が非難するのは自らの在り方に疑問をもたない思想である」と答えています。

文明と信仰の狭間

Maryたちが生きたのは信仰を守るのが難しい時代だった、と思います。技術や科学の発達が著しく、世界の仕組みが次々に明かされていった当時。小説の中では時代が進むにつれ、アイルランド以外の国や人のことが話題にのぼるようになります。段々世界が広がっていっているようで、意図的なら素晴らしい演出でした。

作中に登場するのはほとんどがカトリック教徒でしたが、そうした時代において信仰を保つのは中々簡単なことではなかったのではないでしょうか。

Maryも敬虔なカトリック教徒です。彼女は少し特殊というのか、頑固ながら柔軟な思考を持ち合わせていました。そもそもがキリスト教徒なのにアイルランドの神話を好み、その話を弟妹に語ってきかせるという。Seánを修道士にしようとした時に「神話を語ってきかせている姉がいると知られたら弟は受け入れてもらえないのでは…?」とうろたえるMaryがかわいかったです。

とにかく、Maryはなぜかその敬虔さを守り続けます。ミサには毎週通っていますし、神父や修道士には無条件で尊敬の念を示します。分子や原子の話を聞いても、その分子の中に神の存在を感じている節がありました。一方でThe Cluelty Menを恐れて嘘をつく。何なのでしょうね彼女は…。世の中の不条理は大人しく受け入れるのに変なところで行動力を見せます。

Maryの住む世界は非文明的と称されます。電気が普及してもガスを使い続け、テレビではなくラジオを聞き、神話を語って聞かせる。

そのMaryと似て非なる立ち位置にいたのが教会とその派生団体でした。彼らは時代に取り残されます。内部改革を否定したり他宗教や科学を学びすぎるのを危険視したり。女性が医者の道に進むことも許さないし、女生徒が数学を学ぶことですら非難の対象にします。社会に出たところで、出しゃばるなと常に監視されているような状況でした。こうやって昔の女性は悉く望む進路を断たれてきたのでしょうね。

信仰を守るのは素晴らしいことです。神に仕える選択は尊いものと思います。かといってそこにある規則が全て正しいものとは限りません。新しい発見がある度、間違いを見つける度に修正はされて然るべきです。Maryはその変化を受け入れられた、教会は受け入れられなかったということなのではないでしょうか。というよりも、教会はあまりに色々な人の思惑と利権が絡み過ぎて身動きがとれなかったのでしょう。

そして、文明が進みそれほど熱心な信仰を抱けなくなった若者たちは、別の形で救いを得ます。かつてキリストが十字架でもって示した愛を他から知るわけです。

形は変わっても、受け取るものは同じ。その時にMaryたちと若者たちを繋ぐものは、やはり物語ではないのかと思います。創作物である物語にも、ひょっとすると世の真理が隠れているものですし。

著者について

Emer Martin

ダブリン生まれ。世界各国に渡り住む作家・芸術家・教師。

処女作"Breakfast in Babylon"で1996年にListowel Writers’ WeekのBook of the Yearを獲得。子ども向けの本も何冊か書く。

2月試し読みまとめ

The Story Collecter

The Story Collector (English Edition)

- 作者: Evie Gaughan

- 出版社/メーカー: Urbane Publications

- 発売日: 2018/06/14

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:歴史、ファンタジー

ページ:287

あらすじ:1910年、アイルランド。Anna(アナ)はアメリカ人Harold(ハロルド)に請われて「フェアリーテイル」をアイルランド語から英語へ訳す手伝いをしていた。その100年後、アメリカからアイルランドへやって来たSarah(サラ)は2人の痕跡を知らず辿っていくことになる。

最初はSarahの視点から始まります。というか、Annaたちのことが直接語られることはないのかな…?試し読みの範囲ではそこまで判別できませんでした。

Sarahは何だかアンニュイな感じでかわいい人でした。

Win

Win: Proven Strategies for Success in Sport, Life and Mental Health. (English Edition)

- 作者: Brent Pope,Jason Brennan

- 出版社/メーカー: Hachette Books Ireland

- 発売日: 2018/04/05

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:メンタル、スポーツ

ページ:384

あらすじ:ラグビー解説者Brent Pope、精神療法士かつメンタルコーチJason Brennanがスポーツにおけるメンタルの重要性と、それを日常生活に取り入れる方法を説いた自己啓発本。

特にビジネスにおいて有効な手法が多いとのこと。スポーツにおけるメンタルコーチの重要性は最近よく耳にするようになりました。心が変われば体も変わると。ゴルフ選手の話でウォーターハザードの近くだと必ず使い古しのボールを使うエピソードがおもしろかったです。

また章の中で話題が変わる時は「ケルティック・ノット」が出てきます。これが出てきたらちょっと休憩して自分の心と向き合ってみてね!と書いてあったのが、何とも体験型というか現代風というか。

The Anniversary

The Anniversary (English Edition)

- 作者: Hilary Boyd

- 出版社/メーカー: Penguin

- 発売日: 2018/09/07

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:ロマンス、家族

ページ:416

あらすじ:Stella(ステラ)とJack(ジャック)はどこからどう見てもお似合いのカップルだった。しかし悲劇が2人を切り裂いてしまう。その後、互いに新しい相手を見つけていたが、ひょんなことから2人で孫の面倒を見ることになってしまう。

超エモ小説との触れ込みでした。これ伝わるかわからないのですが、書き出しが新クールのアニメ1話目みたいな感じですごくわくわくします。Stellaの何気ない日常パートなんですけど、この先の展開に期待、みたいな感情は何なのでしょう。作者の文章力なのか。

My Coney Island Baby

My Coney Island Baby (English Edition)

- 作者: Billy O'Callaghan

- 出版社/メーカー: Vintage Digital

- 発売日: 2019/01/17

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:恋愛、人生

ページ:256

あらすじ:Michael(ミカエル)とCaitlin(ケイトリン)は不幸せな結婚生活から逃れ、月に1度の密会を25年間繰り返してきた。その時間だけが人生の幸福だった2人。しかし悲劇は起こってしまう。ある1日を描いた物語。

世界の果てのような場所で、たった2人でいられたら…というロマンス感たっぷりの冒頭部分でした。お互いがお互いを心底大事に思っているのがよくわかります。

余談ですが途中で出てきた芸者についての描写があまりに詳しくて驚きました。作者、好きなんでしょうか?

The Woman in the Woods

ジャンル:ミステリー

ページ:496

あらすじ:半ミイラ化した女性の死体が発見された。どうやら出産のせいで亡くなったらしい。女性は一体誰で、出産時何があったのか? チャーリー・パーカーがその謎に挑む。

大人気シリーズ、チャーリー・パーカーの16冊目です。日本でもいくつか訳されてますね。

これとか。

今作はチャーリーと恐らく死体になったであろう女性の話が交互に出てきて雰囲気ありました。森の描写が良い。

BORD GÁIS ENERGY SPORTS BOOK OF THE YEAR 2018ショートリスト作品

An Post Irish Book Awardsの1部門であるBORD GÁIS ENERGY SPORTS BOOK OF THE YEAR 2018。

スポーツ関係のノンフィクションが選ばれます。

An Post Irish Book Awardsについては↓

受賞作品

GAME CHANGER(by CORA STAUNTON & MARY WHITE)

Game Changer (English Edition)

- 作者: Cora Staunton

- 出版社/メーカー: Transworld Digital

- 発売日: 2018/10/18

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ゲーリック・フットボールの選手Cora Stauntonの自伝。ゲーリック体育協会(GAA)のアイコン的存在でもある。母の死やチームメイトとのいざこざなどを赤裸々に語っている。

ポジションはフォワードだそうです。身長172cmなので、かなり体躯に恵まれた選手なのでしょうね。ゲーリック・フットボールはフットボールと多少ルール等が異なるアイルランド発祥のスポーツです。野球派なので詳しくはわからん。

ノミネート作品

THE HURLERS(by PAUL ROUSE)

The Hurlers: The First All-Ireland Championship and the Making of Modern Hurling (English Edition)

- 作者: Paul Rouse

- 出版社/メーカー: Penguin

- 発売日: 2018/09/06

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

1882年、ハーリングはすっかり衰退していた。ゲーリック体育協会(GAA)の黎明期や政治との関わりからハーリングの歴史を綴った本。

ハーリングも上述ゲーリック・フットボールと並びアイルランドで人気のスポーツです。なんでしょうね、ラクロスのようなホッケーのような。文学作品を読んでいても、ちょこちょこ言及があるスポーツです。

AT ALL COSTS(by DAVY FITZGERALD & VINCENT HOGAN)

At All Costs (English Edition)

- 作者: Davy Fitzgerald,Vincent Hogan

- 出版社/メーカー: Gill Books

- 発売日: 2018/10/26

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

元ハーリング選手、現監督のDavy Fitzgerald氏の自伝的本。選手として2度、監督として1度全アイルランドのトップになっている彼が現役時代を振り返る。

単なる自伝というより、高いパフォーマンスをして成功をおさめるためのハウツー本的要素も持っているようです。

FIGHTER(by ANDY LEE & NIALL KELLY)

アイルランドボクサーとして初めて世界タイトルをとったAndy Leeの回顧録。ボクサーを志したときから最も慕っていたコーチを失うときのことなどを詩的な文章で語る。

上記本もそうですが、著者が連名になっているのは大体にして本人と取材して書き起こした記者という形になっています。

SEÁN CAVANAGH: THE OBSESSION, MY AUTOBIOGRAPHY(by SEÁN CAVANAGH & DAMIAN LAWLOR)

Seán Cavanagh: The Obsession: My Autobiography (English Edition)

- 作者: Seán Cavanagh,Damian Lawlor

- 出版社/メーカー: Black & White Publishing

- 発売日: 2018/10/16

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ゲーリック・フットボールの有名選手Seán Cavanaghの自伝。

こうしてあらすじを書いていると本当にゲーリック・フットボールとハーリングの本ばかりですね。アイルランドでの人気の高さがうかがえます。

DRIVEN(by ROSEMARY SMITH & ANN INGLE)

Driven: A pioneer for women in motorsport ? an autobiography (English Edition)

- 作者: Rosemary Smith

- 出版社/メーカー: HarperCollins

- 発売日: 2018/10/04

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

女性モータースポーツ選手のパイオニア的存在Rosemary Smithの自伝。スポーツの話や自身のキャリアだけでなく私生活まで赤裸々に語る。

本当にモータースポーツ系門外漢すぎてわからないのですが、たぶんF1とかの方かな…と思います…たぶん。

EUROSPAR COOKBOOK OF THE YEAR 2018

An Post Irish Book Awardsの1部門であるEUROSPAR COOKBOOK OF THE YEAR 2018。

料理本が選ばれます。料理本がこういう文学賞で取り上げられるのって珍しい気がします。

An Post Irish Book Awardsについては↓

受賞作品

THE CURRABINNY COOKBOOK(by JAMES KAVANAGH & WILLIAM MURRAY)

The Currabinny Cookbook (English Edition)

- 作者: James Kavanagh,William Murray

- 出版社/メーカー: Penguin

- 発売日: 2018/09/27

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

伝統的な食材を大事にする著者2人がまとめたレシピ本。

著者はCurrabinnyというファーマーズマーケット、夕飯の集いなどといった事業を展開しているようです。あらすじに乗っていた「林檎とローズマリー、バターミルクのケーキ」がおいしそうです。

ノミネート作品

VEGAN-ISH(by HOLLY WHITE)

Vegan-ish: A Gentle Introduction to a Plant-based Diet (English Edition)

- 作者: Holly White

- 出版社/メーカー: Gill Books

- 発売日: 2018/08/31

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ヴィーガン(絶対菜食主義)の為のレシピ本。ダイエットとしてヴィーガニズムに興味のある人、これからヴィーガンになりたい人のために「どう食生活を変えていくか」「外食、買い物中にどう食べ物を選ぶか」といったアドバイス付き。

日本でもベジタリアンに続いて若干浸透してきた言葉でしょうか、ヴィーガン。絶対菜食主義と訳したの…かっこよくないですか…。ともかく、ヴィーガン食=まずいという偏見があるそうで。この本ではそれを覆すべく100を超えるおいしそうなレシピを載せてくれているとのこと。

THE HAPPY PEAR: RECIPES FOR HAPPINESS(by DAVID & STEPHEN FLYNN)

The Happy Pear: Recipes for Happiness (English Edition)

- 作者: David Flynn,Stephen Flynn

- 出版社/メーカー: Penguin

- 発売日: 2018/05/03

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ベジタリアンのレシピ本。15分以内に作れる料理やちょっと豪華な日のディナー、さらにはデザートまでのカテゴリでそれぞれレシピを紹介している。

著者は双子だそうです。ヴィーガンに続いてベジタリアンとは。昨今の流行なのでしょうか。

DONAL’S MEALS IN MINUTES(by DONAL SKEHAN)

Donal's Meals in Minutes: 90 suppers from scratch/15 minutes prep (English Edition)

- 作者: Donal Skehan

- 出版社/メーカー: Hodder & Stoughton

- 発売日: 2018/09/06

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

6章立て、全90レシピの手早く作れる夕食を紹介。

時は金なり、何かと時間に追われる現代人……と使い古された言い回しをしてしまいたくなります。忙しいのはアイルランドも同じなのか、ささっと作れるレシピ集がノミネートされました。実際、日々の役に立つのはこういうレシピの方なんですよね。

HOW TO EAT A PEACH(by DIANA HENRY)

How to Eat a Peach: Menus, Stories and Places

- 作者: Diana Henry

- 出版社/メーカー: Mitchell Beazley

- 発売日: 2018/05/01

- メディア: ハードカバー

- この商品を含むブログを見る

「春夏」「秋冬」の2章立てで季節の食べ物を使ったレシピ集。それぞれのメニューに著者の思い出を振り返るエッセイ付き。

題名からしてすごいニッチなレシピ集じゃん…と思っていましたがそうではなかった。プレスリリースに載っているサンプルだとアプリコットタルトなどの素朴でおいしそうな料理が並んでいる印象でした。

NEVEN MAGUIRE’S HOME ECONOMICS FOR LIFE(by NEVEN MAGUIRE)

Neven Maguire's Home Economics for Life: The 50 Recipes You Need to Learn

- 作者: Neven Maguire

- 出版社/メーカー: Gill Books

- 発売日: 2018/09/14

- メディア: ハードカバー

- この商品を含むブログを見る

料理未経験の人のために集めた50のレシピ。トマトソースの作り方からスクランブルエッグのきれいな作り方、簡単ケーキまで。

1ステップごとに懇切丁寧な説明がしてあるとのことで、料理下手、素人には非常に嬉しいレシピ集です。私も必要に迫られてしぶしぶ料理をする時はもっぱらベターホームの「家庭料理」を参考にしているのですが、今流行りのレシピ集って料理上級者向けで手が出ないんですよね。

以上、ノミネート作品でした。食べる専門でいたいと常思ってはいるものの、ヴィーガンやベジタリアンのレシピ集はかなり気になります。こういうのがノミネートされるのも多様性というか、今の流れがわかっておもしろいですね。時短系・初心者系のレシピがノミネートされているのも象徴的。

レビュー:窓辺のキャンドル

本について

ジャンル:エッセイ、クリスマス

ページ:253 全18章

あらすじ

アイルランド、コーク地方に住む著者が、子どもの頃に経験したクリスマスと、大人になった現在のクリスマスの思い出を綴ったエッセイ。白黒の写真と共に、伝統的なアイルランドのクリスマス風景が描かれている。

感想

粛々としたクリスマス

クリスマスと言えば何を思い浮かべるでしょうか。ケーキとフライドチキン、BGMにイルミネーションと賑やかな想像をしてしまいます。

でも、この本の中でそうしたクリスマスはほぼ出てきません。本の感想として適切なのかどうなのか、とても静かな雰囲気のある文章でした。古くて寒い家の中、暖炉の近くは暑いなあと思いつつちょっと離れると寒いから我慢して、テレビも何もない空間、著者の話を穏やかに聞いている。そんな気分に浸ることができました。きっと著者が静けさを愛しているからなのでしょう。文章の端々からそれを感じました。

さて、この本で描かれるクリスマスは2つあります。1つ、著者が子どもの頃に経験した伝統的なクリスマス。2つ、大人になってから著者がイニシャノン村で自ら飾り付け祝うクリスマス。前者は、子どもの著者にとって大人から与えられるクリスマスです。母の作るいつもより豪華な夕飯だとか、普段厳格な父の様子だとか。子どもが出来ることはクリスマスカードを書く手伝いをしたり、ちょっとした飾り付けをしたりするくらいのものです。それを著者はとても楽し気に描くんですよね。子どもからしたらクリスマスは特別です。ノスタルジックな文章に、子どもの頃のときめきを思い出しました。いつから私にとってクリスマスは特別でない、ただの365分の1日になってしまったんでしょうか。サンタさんが来なくなってからかな。

対して後者、著者は能動的にクリスマスの準備をします。どこに何を飾りつけようか、飾りに苔を使ったらうまくいくんじゃないかなど考え考え、家をクリスマス仕様にしていきます。ゲストハウスに行ってクリスマスの飾りつけを参考にしているのだからもう筋金入りでは?

何より、クリスマスの準備中、著者は色々な人に思いを馳せます。料理を作っては母親のものと比べたり、飾りをくれた親戚・友人を思ったり。1年に1度、段ボールから飾りを出して家中をクリスマスに変え、近しい人たちとの思い出を振り返る。こうした準備期間こそが最も尊く、クリスマスらしい時間なのかもしれません。

なにより、大人になってもクリスマスは特別に出来るのだと教えてもらいました。

著者の人柄

エッセイを読む時って、著者の人柄が自分に合うかどうかが大事になると思っています。ひたすら友人の話を聞いているのと同じ感じで、話の持っていき方が自分の思考の流れと合っているとか、単純に興味が同じとか、逆に全く違って面白いとか。

その観点でいくと、著者アリス・テイラー氏はチャーミングで飽きない話術を持った魅力的な人でした。自らの幼少期の思い出、クリスマス、住んでいる地域を愛していることが文章の端々から伝わってきて、愛情深い人なのだろうなあと思います。基本的にずっと1人でクリスマスの飾りつけをしている彼女が、ああでもないこうでもない、そういえばこれってどうなんだろう?と思考をユーモアたっぷりに展開していく様がとても好きでした。1人で楽しめる人って良い。

著者・訳者について

アリス・テイラー

北コーク生まれ、結婚後にイニシャノンに移る。今作もコークやイニシャノンでのクリスマスがメインに話されています。ノスタルジックな作風で知られているようです。

高橋歩

新潟出身。アイルランド関連の本を精力的に翻訳されています。