レビュー:The Cruelty Men

本について

The Cruelty Men (English Edition)

- 作者: Emer Martin

- 出版社/メーカー: The Lilliput Press

- 発売日: 2018/06/14

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

ジャンル:歴史、アイルランド

ページ:368 全95章

普段より長くなったので目次を置いておきます。

あらすじ

たとえ侵略され国土を失い、時代が変わったとしても、物語だけは征服されない。Bolus Headで生まれたMary(メアリー)は、親や弟妹と共にMeath(ミーズ)のゲールタハト地域へ移住する。両親がいなくなってからは若干11歳のMaryが家庭を支えていた。そうしないとThe Cruelty Menがやってきて弟たちを酷いところへ連れ去ってしまうからだ。物語を覚えるのが得意だったMaryは弟妹にもそれを語って聞かせていた。家族はそれで幸せだったが、時代と共に困難へ直面していく。

登場人物

登場キャラクターは無数にいます。何と言っても1935年~1969年までの家族史ですから、家系図を追うのだけで精一杯、むしろよくわからない。Bridgetなんて4人くらい出てきた気がする。

そういうわけで以下の登場人物さえ押さえていれば何とかなるかな、というレベルの人物紹介です。ただ、重要人物であっても敢えて説明していないキャラがいます。この本は章タイトルが「章の主人公:タイトル」になっていて、ネタバレ配慮の為か目次ですら巻末に載せていたくらいでした。この記事でも恐らくネタバレになるだろうなという人物には触れないでおきます。

作中で久々に登場した人物には本文で説明があるので出てくる人数のわりにはわかりやすいかもしれない。

O Conaill(オコネル家)

Mary(メアリー)

メイン主人公。長女。11歳で家計、農場を切り盛りするようになる。物語を覚えるのが得意で、それを弟妹たちや知り合いに語って聞かせるのが好き。

とても強い子です。たった1人で文句も言わずただがむしゃらに家族を支え続けました。少し頭の固いところもありますが、それでも「これからの時代に古い物語は必要ないのかもしれない」と考えるなど全くのカタブツではありませんでした。

Seamus(シェイマス)

長男。Maryの2歳下。家は男児が継ぐものと決まっていた当時、18歳になったら農場を相続することになっていました。

バカがつくほど真面目。無口。兄弟姉妹の中では多少異質な存在として描かれてます。

Maeve(メーヴ)

三女。Maryの7歳年下。O Conaill家は美男美女揃いです。しかも金髪碧眼。その中でもMaeveは1番の器量良しと言われています。

性格は真面目で働き者、Maryの物語を聞くのが大好きな良い子です。特にアイルランドの神話"Children of Lir"(リルの子どもたち)が好き。ここテストに出ます。

Seán(ショーン)

末っ子。頭が良く、優しい。妖精を見ることができる。Maryが大好き。Maryをこの弟を大事に思い、彼の人生を成功へと導くことがMaryの生きがいにもなってきます。

優しいがゆえの繊細さを持つ人物でした。

Padraig(パトリック)

兄弟姉妹の中ではSeamusと違った意味で異質です。2歳の頃から妖精の世界へ浸るようになり、家で寝ない、服もまともに着替えられなくなってしまいました。Padraigが主人公の章もいくつか出てくるのですが、完全に違う世界が見えちゃってますね…。チャンネルが違うと言えばいいのか、同じ世界でも見ているレイヤーが違うと言えばいいのか。彼のような子どもを指して「祝福された子」と表現されていることもありました。また男兄弟の中では一番の美形でそれこそ妖精のようだとか。ただ彼は金髪でなく黒髪だったみたいです。

その他

Connaire O Mac Tire(コネル・オ・マクティア)

1653年主人公。カタカナ表記は自信ありません。しかし今はネットで発音が聞ける良い時代になりました。

村をクロムウェルに焼かれ、1族最後の生き残りとしてアイルランドの森へ潜みます。そこでオオカミを頼って地下世界(=古い神々の世界)を目指しました。

ここのパートがすごく神話的で好きです。Mac Tireはアイルランド語でオオカミを意味し、その名に負けずConnaireはオオカミの如く森を進んでいました。古いアイルランド人は動物へ変身することができたと信じられていたようです。彼はオオカミに、Maryはノウサギに変身したと言及されるシーンが度々登場します。Maryに関しては濡れ衣。

彼の子孫であるBatt(孫)、Bride(ひ孫)、Sadhbh(玄孫)も主人公として登場します。たぶんMaryたちも血縁かな……。

Patsey(パッシィ)

Maryたちのお隣さん。調べてたら女の子の名前と出てきたのですが、おっさんです。良い人で色々とMaryたちの面倒を見てくれる。また大牧場主でもあります。

物語補足

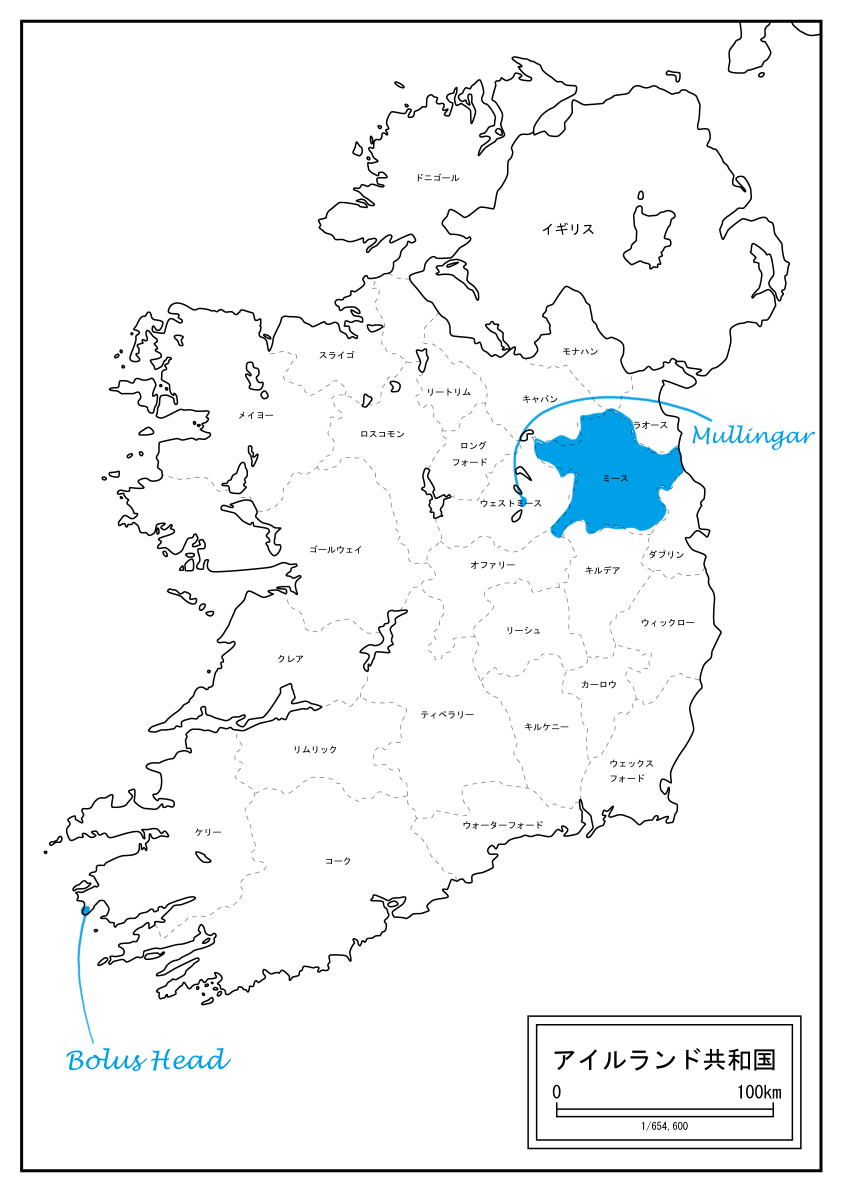

Bolus Head

Maryたちの生まれ故郷。Maryは生涯この土地を忘れることはありませんでした。

地図を見て分かる通り、アイルランドの最西端であり、とにかくはじっこです。場所はケリー、Iveragh peninsulaの一角をなしています。現在ではハイキングコースとしておすすめされていますね。写真を見ても草が生い茂るばかりの山道です。ジャガイモ飢饉が起こる前は村がありました。現在は芸術家たちの村として再開発されているのだそうです。

ここがEdge of the worldと小説では何回か呼称されていました。確かに、テレビも何もない時代、あの海を前にしたら世界の果てだと思うかもしれない。

Meath(ミーズ)

アイルランドの県です。ダブリンの上あたり。Maryたちは上記生まれ故郷からここまで移住してきます。本文はほぼ全部英語で書いてあるのですが、MaryたちはMeathのゲールタハトにいるので、ここで交わされる会話は基本アイルランド語です。

Mullingar(マリンガー)

ウェストミーズの都市。湖が有名だそうです。

ここに精神病院があり、何度か登場します。Mullingarで検索すると古くからある精神病院が出てくるのでそこがモデルでしょうか。

Magdalene Laundries

カトリック教会によって運営されていた「不適格な女性」を集めた場所。売春婦やふしだらな行為をしてしまった女性を集めていたといいます。Laundriesとついているのは、集められた女性が各地の病院などから届けられたリネンを洗濯していたからです。運営側はタダで労働力を手に入れられるという。救貧院と似たようなものです。女性たちに自由はなく、ムチで打たれることもありました。監督役はシスター。

Industrial School

孤児や育児放棄された子どもたちを収容する施設。これもカトリック教会によって運営されていたものが多かったようです。簡単に察せられるかと思いますが虐待が横行していました。作中で出てくるSchoolでは子どもに名前が与えられず、番号で呼ばれます。先生の機嫌ひとつで殴られるなんていうことも日常茶飯事。

クロムウェル

作中で何度か言及のあるクロムウェル。歴史の授業で習うオリバー・クロムウェルその人です。クロムウェルのアイルランド侵略により、以降のアイルランドは英国植民地的な扱いをずっと受け続けることになりました。彼のカトリック迫害や大量虐殺はアイルランド人の心に影を落とし、現在でも侵略の象徴としてクロムウェルの名を見ることがままあります。

Fomorian(フォモール族)

アイルランドの神話より。古来からアイルランドに住み着いている神族で、トゥアサ・デ・ダナーンによって駆逐されます。PadraigはMaryの語るFomorianの話が好きで、この時だけ大人しくしているとか。実際、Padraig主人公の章を見るに彼にはThe Cluelty MenがFomorianに見えていたっぽいですね。途中で出てくるKing of the Cruelty Menを指してFomorianの王Balor(バロール)になぞらえています。

Crom Cruach(クロム・クロアハ)

アイルランドの神話より。キリスト教化される前に信仰されていた神だそうですが、聖パトリックに駆逐されたとか。これもPadraigの世界にだけ登場します。

The Cruelty Men

司祭。茶色い服を着て子どもたちを捕らえに来る存在。子どもを連れ去っては強制労働させると言われています。オカルト的な存在ではなく作中では実在しています。

感想

神話と地続きの世界観

基本的にこの本は史実に沿って展開されていきます。クロムウェルのアイルランド侵攻から始まり、ジャガイモ飢饉、アイルランド独立と時代は進んでいきました。

特徴的なのが神話と地続きのようになっている世界観でしょうか。この本を読んでいるとまるで古代アイルランドには本当に神々がいて、今は地下の国へ行ってしまったけれどPadraigのような特別な人だけがその姿を認識できるのだ、と信じてしまいそうになります。と、いうよりも、Maryのような昔のアイルランド人は本当にそう信じて生きてきたのでしょう。アイルランド独立も、IRAも、Maryたちにとっては遠い世界の話です。それよりも日々を生きる自然の中に、苦しい状況の拠り所に、神々と妖精は身近にいたのでしょう。

不思議な展開も少しだけあります。読み終わった今でも正体が朧気にしかわからない老婆がいるのですが、そういう存在によって小説が神秘的かつ魅力的になっているように思います。

物語を繋いでいくということ

この本は様々な時代の様々な人を主人公として繋がっていきます。そこに1本芯を通しているのが物語の存在です。章の主人公となる人物は、一部除いて物語を誰かから聞き、そして誰かへ繋いでいきます。それは何も血の繋がった相手でなくていいし、1人だけに教えるのでなくてもいい。

アイルランドではキリスト教が入って来るまで、口伝によって物語を継承していました。遥か昔から、誰かの話へ耳を傾け、覚え、また次の誰かに繋いでいく行為が繰り返され、物語は今に残っているのです。

その「物語を絶やしてはならない」という想いこそがその国を国たらしめているのではないのでしょうか。作中でアメリカに行ってしまった登場人物がその後一切登場しない、Maryが「アメリカに移住したら(私の語る)物語はもう必要ないでしょう」と考えるくだりからも、そう考えます。

日々の暮らしの中で物語を大事に語り継いできたMaryたちがいたからこそ、アイルランドは侵略されても自分たちを失わずにいられたのでしょう。もちろん独立に向けて動いた人たちは立派ですが、それでなくても日々を生き抜いてきた名も無き人々だって国としてのアイルランドをずっと支えてきたのです。この小説を読んでいて、そんな人たちにスポットライトを当てようとした作者の優しさを感じることがありました。

私見ですが、アイルランドの作家って「物語を創ることの意義」について作中で表現しようとする方が多いと思います。なぜ自分は物語を創るのか、なぜ物語は存在するのか、という問いかけをしながら小説を書いている感じがあります。

確かに、乱暴な言い方をすれば物語って何もしてくれません。苦しい時にその状況を変えてくれるわけでもなし、寒さ暑さ・飢えをしのいでくれるわけでもなし、侵略者から身を守ってくれるわけでもなし。けれど、物語があったから救われることも多分にあるでしょう。この本で言えばMaeveの場合がわかりやすいでしょう。彼女は理不尽な目にあっても物語を思うことで何とか自分を保つことができましたし、その物語を語って聞かせることで周りも救ってみせます。

大切なものを奪われ、居場所をなくし、人として扱ってもらえなくても、彼らの中にある物語だけは決して誰にも奪われないし穢すことは出来ません。

第1章でクロムウェルに追い詰められ、最後Bolus Headに辿り着いたConnaireが以下のように考えるシーンがあります。ここ、本当に好きです。

For though our English neighbours had gathered all the harps and burned them, the stories could not be burned, or cut down, or hunted. The stories were an unconquered place.

彼の言うstoriesとはアイルランド人の魂そのものであり、そして物語を創り繋いでいく一番の意義なのではないかと思います。

そして、この本を著した作者自身も、この物語を書いたのは歴史を後世に残していくためでした。教会の腐敗、その陰にいた虐げられた子どもや女性たちを忘れないために物語を繋いでいく列に加わったのでしょう。

支配者としてのキリスト教会

オーウェルが『動物農場』で描いたように、権力を持った者の腐敗は免れないのでしょうか。

アイルランド共和国では現在も約78%がカトリック教徒です。この小説の舞台となっている時代にカトリック教会は史実、前述のLaundriesやIndustrial Schoolを運営していました。閉鎖された空間、相手は自分より弱い子どもや女性、外の社会では神父さまとして尊敬の念を一身に集める…。これで増長するなという方が難しいのかもしれません。聖職者であるなら思いとどまって欲しいとは思いますが。

Industrial Schoolで子どもたちの教師役を務める修道士たちはやがて子どもたちを虐待するようになります。おねしょをしたら下半身裸にしてムチで打つ、機嫌が悪ければ殴るなど。そこにはもちろん性的な虐待も含まれていました。集められた子どもたちは怯え、暴力を避けるために修道士の顔色を窺うようになります。ますます増長する修道士、と悪循環です。作中では「教会だけがこの国を正しい方向へ導ける」との言葉まで修道士の口から出てきていました。

Laundriesも似たようなものでした。Laundriesの場合、監督役がシスターに代わるというだけのことです。Laundriesに入るのは結婚せずに妊娠してしまったなど「不適格な女性」たち。彼女らはシスターから「罪(sin)」をなじられます。女性はかつて男性に禁断の果実を食べさせた罪深い生き物だから、男性を誘惑する生き物だから、月経の血は女性の罪の象徴に他ならない、と説教されるわけです。これだけ否定されたら誰だって自尊心ズタボロですよ。シスターは男性名で呼ばれる、というのも男中心の世界っぽくて何とも。

とはいっても、教会の人たちが全員、そうした状況に心を痛めなかったわけではありません。人々の話を聞き、優しく教え諭す神父も作中に登場します。Industrial Schoolの在り方を改革しようとした修道士だっていました。しかし多勢に無勢、むしろ異端者だとして排斥されてしまいます。人間の心の弱さを感じずにはいられません。でもきっと、だからこそ弱さを抱えつつ意志を持って進もうとする姿にひとは感動を覚えるのでしょうね。

実際、作者はインタビューで「この小説で書きたかったのは教会や国に対する非難ではない。私が非難するのは自らの在り方に疑問をもたない思想である」と答えています。

文明と信仰の狭間

Maryたちが生きたのは信仰を守るのが難しい時代だった、と思います。技術や科学の発達が著しく、世界の仕組みが次々に明かされていった当時。小説の中では時代が進むにつれ、アイルランド以外の国や人のことが話題にのぼるようになります。段々世界が広がっていっているようで、意図的なら素晴らしい演出でした。

作中に登場するのはほとんどがカトリック教徒でしたが、そうした時代において信仰を保つのは中々簡単なことではなかったのではないでしょうか。

Maryも敬虔なカトリック教徒です。彼女は少し特殊というのか、頑固ながら柔軟な思考を持ち合わせていました。そもそもがキリスト教徒なのにアイルランドの神話を好み、その話を弟妹に語ってきかせるという。Seánを修道士にしようとした時に「神話を語ってきかせている姉がいると知られたら弟は受け入れてもらえないのでは…?」とうろたえるMaryがかわいかったです。

とにかく、Maryはなぜかその敬虔さを守り続けます。ミサには毎週通っていますし、神父や修道士には無条件で尊敬の念を示します。分子や原子の話を聞いても、その分子の中に神の存在を感じている節がありました。一方でThe Cluelty Menを恐れて嘘をつく。何なのでしょうね彼女は…。世の中の不条理は大人しく受け入れるのに変なところで行動力を見せます。

Maryの住む世界は非文明的と称されます。電気が普及してもガスを使い続け、テレビではなくラジオを聞き、神話を語って聞かせる。

そのMaryと似て非なる立ち位置にいたのが教会とその派生団体でした。彼らは時代に取り残されます。内部改革を否定したり他宗教や科学を学びすぎるのを危険視したり。女性が医者の道に進むことも許さないし、女生徒が数学を学ぶことですら非難の対象にします。社会に出たところで、出しゃばるなと常に監視されているような状況でした。こうやって昔の女性は悉く望む進路を断たれてきたのでしょうね。

信仰を守るのは素晴らしいことです。神に仕える選択は尊いものと思います。かといってそこにある規則が全て正しいものとは限りません。新しい発見がある度、間違いを見つける度に修正はされて然るべきです。Maryはその変化を受け入れられた、教会は受け入れられなかったということなのではないでしょうか。というよりも、教会はあまりに色々な人の思惑と利権が絡み過ぎて身動きがとれなかったのでしょう。

そして、文明が進みそれほど熱心な信仰を抱けなくなった若者たちは、別の形で救いを得ます。かつてキリストが十字架でもって示した愛を他から知るわけです。

形は変わっても、受け取るものは同じ。その時にMaryたちと若者たちを繋ぐものは、やはり物語ではないのかと思います。創作物である物語にも、ひょっとすると世の真理が隠れているものですし。

著者について

Emer Martin

ダブリン生まれ。世界各国に渡り住む作家・芸術家・教師。

処女作"Breakfast in Babylon"で1996年にListowel Writers’ WeekのBook of the Yearを獲得。子ども向けの本も何冊か書く。